Guerra da Independência do Brasil: políticas e estratégias em confronto

RESUMO

A Guerra da Independência do Brasil (1822-1823) se insere no processo político que culminou na dissolução da união entre Brasil e Portugal, dele sendo parte inseparável. O presente trabalha analisa a grande política, a política de guerra, a estratégia política e a estratégia militar de Brasil e Portugal ao longo desse conflito relativamente curto mas amplo, de importantes consequências. O estudo busca enlaces da História com a Ciência Política que façam atuais as reflexões extraídas dessas políticas e estratégias, concebidas, para fins de estudo, em uma abordagem teórica construída especialmente para este fim. É nessa amoldura analítica que são colocados os fatos e acontecimentos do conflito político e militar acontecido entre as Cortes de Lisboa e o governo do Príncipe D. Pedro, sem deixar de apontar significados e importâncias que a análise histórica aconselha. O trabalho contempla em sua conclusão, além dos aspectos científicos da direção política da guerra e da condução de sua estratégia, os fatores intangíveis da mobilização de vontades para a concepção e desenvolvimento dessas políticas e estratégias. E conclui de fato, indicando, com base em toda a exposição, as possíveis formas de entendimento do papel do Estado e da Política pela História.

Palavras-chave:

Independência, guerra, grande política, estratégia política, política de guerra, estratégia militar, estado.

- INTRODUÇÃO E PRÓDROMOS DA GUERRA

O estudo da História Militar da Independência do Brasil assinala o papel da própria História Militar como disciplina auxiliar da História e a sua vinculação com a Ciência Política, uma vez que ela é o “estudo sistemático das operações bélicas realizadas por forças militares a serviço de entidades políticas” (COSTA, 2022, p. 41). É notório que quase todos os Estados se fundaram a partir da guerra e todos, sem exceção, existem, além de sua legalidade, legitimidade e representatividade, pelo exercício do monopólio da força nos espaços de sua soberania. É do que trata este trabalho: a guerra como ação de Estado.

A abordagem aqui desenvolvida é fundada tanto em trabalhos clássicos, como os de Oliveira Lima (O Movimento da Independência), de Pedro Calmon (História do Brasil) e na coletânea de publicações do Correio Braziliense organizada por Sergio Goes de Paula (Hipólito José da Costa), quanto em outros mais recentes, como o de Fernando Diégues (Revolução Brasílica: o projeto político e a estratégia da Independência), e os de participantes do Congresso Internacional “Brasil como Reino Unido: 200 anos depois”, organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 2015: Arno Wehling e Rui de Figueiredo Marcos, analisando a construção do Estado e seus aspectos jurídicos. Além deles, o livro deste autor “Cinco Séculos de História Militar do Brasil: espaço, cultura, sociedade e nação”, que em seu capítulo 7 estuda a Guerra da Independência pelo viés predominantemente militar. São trazidas aqui também considerações a respeito dos limites entre política e estratégia apresentadas pelo autor no XXXIX Congresso Internacional de História Militar, ocorrido em Turim, Itália, em 2013, no trabalho “Estratégia do Brasil na Guerra da Cisplatina (1825-1828)”.

Cumpre colocar, por óbvio, mas nem por isso menos útil à reflexão esperada, que os instrumentos de análise dos quais se vale este trabalho são os modernos, do pensamento político, estratégico e militar contemporâneo, inexistentes à época estudada, quando a História e o Direito eram os cadinhos da formação e os guias da ação dos homens de Estado. A aplicação da moderna Histórica e Ciência Política à análise de acontecimentos separados de nós por dois séculos, procedida com a cautela que a historicidade do conhecimento recomenda, além de funcionar como estímulo à compreensão de época, permite extrair lições extensíveis a outras coordenadas históricas e epistemológicas.

Para a guerra são necessárias vontade política e instrumento militar. No caso do Brasil, Reino Unido a Portugal e Algarve, a tumultuada transição do absolutismo para o constitucionalismo logo mostrou a necessidade de força armada a serviço desse Reino. D. Pedro a percebeu logo depois da partida de Dom João VI e se empenhou pessoalmente no esforço de recuperação do material naval deixado no Brasil, conseguindo incorporar à nascente armada nacional a antiga nau Martins de Freitas, construída na Bahia, depois batizada nau D. Pedro I; duas fragatas, duas corvetas e seis brigues que passaram por grandes reparos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. No tocante às forças terrestres, os sucessivos pronunciamentos da guarnição portuguesa haviam colocado a necessidade de respaldo militar às decisões do Príncipe Regente, que paulatinamente encaminharam a Independência.

O acontecimento do Dia do Fico vai revelar a existência de um aparato militar brasileiro em apoio a D. Pedro. Dois dias depois da resposta do Príncipe Regente ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro, afirmando que ficaria no Brasil, em desobediência às ordens das Cortes para que voltasse à Europa, as tropas portuguesas da Divisão Auxiliadora ocuparam, no dia 11 de janeiro de 1822, o Morro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, posição dominante da qual poderiam ameaçar a cidade e, de uma situação de força, coagir o Príncipe a cumprir as ordens vindas de Lisboa[1]. A concentração de tropas brasileiras na noite do dia 11, o seu aprestamento e desdobramento para enfrentar a Divisão Auxiliadora e a assunção do comando dessas forças pelo General Joaquim Xavier Curado, experimentado comandante militar brasileiro das guerras do Sul, não foram resultado de um improviso.

Menos de um mês depois, a 9 de fevereiro, a bordo da fragata União e à frente de uma força naval pronta a bombardear a tropa portuguesa expulsa do Rio de Janeiro e cercada em Niterói, D. Pedro pôde exigir do general Avilez o imediato embarque da Divisão Auxiliadora com destino a Portugal.

Esses acontecimentos do início de 1822 não caracterizaram o desencadear da guerra da Independência. Houve por certo o emprego da força militar. Do lado português para ameaçar e coagir. Do lado brasileiro para conter a ameaça e respaldar a decisão política do Príncipe. No entanto, ambos os lados se contiveram. Avilez pelo receio de atacar diretamente o herdeiro do trono. Os brasileiros pela expectativa de que o adversário, coagido por uma situação militar desfavorável em termos de números, meios navais e vontade, cedesse. A confrontação militar de janeiro e fevereiro de 1822 no Rio de Janeiro não escalou ao combate aberto e se esvaziou pelo embarque da guarnição portuguesa rumo a Portugal. Mas ela teve consequências importantes.

Em primeiro lugar, pelo seu resultado, o afastamento da força militar portuguesa da sede do governo do Reino do Brasil, concedeu ao Príncipe Regente liberdade de manobra para a sua atuação política materializada na formação do primeiro ministério do Brasil, em 16 de janeiro; na convocação, em 16 de fevereiro, do Conselho de Procuradores Gerais das Províncias nomeados pelos eleitores das paróquias; na declaração, expedida por José Bonifácio em 21 de fevereiro, de que nenhuma lei vinda de Portugal seria cumprida sem o beneplácito do Príncipe Regente; e na expedição, a 19 de junho, também por José Bonifácio, Ministro do Reino, das instruções para a eleição da Assembleia Constituinte brasileira. No mês de junho, o Estado brasileiro estava legal e legitimamente organizado em novas bases.

Em segundo, pela definição no centro de gravidade da guerra que se deflagraria: as tropas portuguesas. Como apontou o jornalista Hipólito da Costa, Portugal não dispunha de força militar para submeter o Brasil como um todo. Seus efetivos montariam a cerca de 8.000 homens, na avaliação de Hipólito, enquanto o Brasil poderia levantar muito maiores e armá-los sem grandes dificuldades. Porém, esses efetivos eram os instrumentos mais eficazes das Cortes portuguesas. Profissionais, regulares, bem equipadas e armadas, contando com experiencia de combate, as tropas lusitanas existentes no Piauí, Bahia, Rio de Janeiro e Cisplatina iriam desempenhar um papel central na política e estratégia militar implementadas por Lisboa. O mesmo não se pode dizer da força naval. Com a partida de D. João VI, foi-se do Brasil a maioria dos meios navais de Portugal, o que praticamente deu aos brasileiros o domínio das águas adjacentes ao País. Nem mesmo o envio de importante força naval portuguesa[2] alterou substancialmente essa situação, porquanto esse reforço foi dirigido a Salvador.

Com as políticas dos dois reinos agora em oposição, estabeleceu-se o choque de vontades que, na impossibilidade de uma composição, escalou ao conflito bélico.

De um lado, com os decretos de outubro de 1821, as Cortes de Lisboa, ao determinarem a constituição de juntas provisórias de governo nas províncias brasileiras[3] a elas diretamente subordinadas[4] , ao designarem somente portugueses para os cargos de comandantes de armas nas províncias, independentes dessas juntas[5]; e ao extinguirem os tribunais superiores no Brasil[6], deixaram claro o objetivo de neutralizar o outro Estado do Reino Unido. Essas medidas, por si só graves, viriam acompanhadas de uma ordem de grande significado político e simbólico: o retorno do príncipe D. Pedro a Portugal.

No outro lado, o Reino do Brasil, uma entidade política soberana, “tanto pela lógica jurídica do Antigo Regime quanto do sistema constitucional” (WELHING, 2015, p. 45), uma construção ocorrida “antes e depois do Reino Unido” (MARCOS, 2015, p. 274), que já ocupara uma posição tão importante quanto a do Reino de Portugal nas cogitações de D. João VI sobre o futuro do Reino Unido, dividido o soberano, diante dos acontecimentos em Portugal precipitados pela Revolução do Porto, entre as posições dos seus mais próximos conselheiros, Tomás Antônio e o Conde de Palmela[7].

Em 1821, depois da partida de D. João VI a 26 de abril, o confronto político eclodiu com a recusa das Cortes em aguardar a chegada dos deputados brasileiros para deliberar a respeito do Brasil[8], com um pronunciamento militar português de 5 de junho, no Rio de Janeiro, que exigiu de D. Pedro o juramento das bases da Constituição decretadas pelas Cortes e com os decretos de outubro, anteriormente mencionados, que chegaram ao Brasil em dezembro.

1822 é o ano da guerra da qual resultaria a Independência do Brasil. Uma guerra prefigurada pelos acontecimentos de janeiro e fevereiro no Rio de Janeiro, quando forças portuguesas e brasileiras chegaram à beira do confronto, e em Salvador, onde, efetivamente, houve combates, dispersando-se os elementos das forças nativas no Recôncavo Baiano para virem a desempenhar, alguns meses depois, papel relevante na revolta contra o General Madeira de Melo.

Não se vislumbra, portanto, nesta abordagem, uma política e uma estratégia de independência propriamente dita, mas antes o exercício do poder pelo Príncipe Regente, que, até certa altura, contemplava a possibilidade de uma federação com Portugal, o que D. Pedro chamava de “independência moderada”.

A guerra eclodiu com o levante da Vila da Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a 25 de junho, retaliado com o bombardeio de canhoneiras portugueses. Um estado de guerra consumado na decisão do Reino do Brasil de enviar navios e tropas para enfrentar as despachadas pelas Cortes de Portugal ao Brasil. Mas há que se apontar os atos políticos que o antecederam, estes sim, condicionados pela política e estratégia de guerra que se desenhava.

Os acontecimentos de janeiro de 1822 haviam repercutido por todo o Brasil. À medida que a convocação de D. Pedro para o conselho de procuradores e para a Constituinte chega às províncias, surgem reações distintas. Em Recife, no ano anterior, um levante obrigara a saída das tropas portuguesas, mas só em junho a junta governativa reconhece a autoridade de D. Pedro. No Norte, Grão-Pará e Maranhão repudiam a autoridade de D. Pedro e se alinham às Cortes. Na Bahia, o brigadeiro Madeira de Melo, impondo-se à junta governativa local, faz de Salvador o pivô da resistência a D. Pedro. E na Cisplatina, onde estava estacionada a Divisão de Voluntários Reais, o seu comandante, general Carlos Frederico Lecor, favorável a D. Pedro, é deposto por oficiais portugueses e substituído pelo brigadeiro Álvaro da Costa de Sousa Macedo que proclama, a 28 de junho, a lealdade às Cortes, levando Lecor a se retirar para as imediações de Montevidéu e se cercar de tropas brasileiras, iniciando-se ali uma crise que ameaçaria a fronteira Sul.

Esse é o pano de fundo político da guerra que vai se desenrolar. Pode-se dizer que as proclamações de D. Pedro de 15 a 17 de junho, nas quais ele intima Madeira de Melo a deixar o Brasil e convida os baianos “a entoarem vivas a liberdade” sinalizam a guerra. Não por acaso, essas proclamações se deram quando o Reino do Brasil completa sua reconfiguração como Estado, coroada pela expedição das instruções para eleição da Constituinte. Assim, uma vez constituído, o Estado brasileiro estava pronto para a guerra e decide levá-la adiante. Por sua vez, as Cortes portuguesas haviam definido sua posição, enviando tropas à Bahia para sustentar a posição de Madeira de Melo e ao Rio de Janeiro, em março de 1822, para reforçar Avilez (que chegaram tarde demais), deixando bem claro que empregariam a força militar para alcançar seus objetivos políticos.

Como extensão das políticas dos dois reinos, a guerra estava contratada em meados de 1822, sendo impossível desconsiderá-la na historiografia da Independência.

- AS POLÍTICAS

A guerra da Independência do Brasil é singular pela relação entre as duas entidades políticas em confronto. Constituindo um Reino Unido, Portugal e Brasil entram em choque por causa das modificações trazidas pelo constitucionalismo ao funcionamento dessa união. Distintamente da guerra de independência dos Estados Unidos, não houve uma rebelião da colônia contra a metrópole e, ao contrário da independência de Portugal, em 1640, não aconteceu uma contestação do soberano da qual emergiria uma nova dinastia. Até as proclamações de junho, proferidas por D. Pedro, quase uma declaração de guerra, na medida em que dão um ultimato a Madeira de Melo e conclamam os baianos à independência, Brasil e Portugal têm o mesmo rei, D. João VI. Além disso, a Casa de Bragança exercia o poder dos dois lados do oceano e, até a decisão do Imperador D. Pedro em renunciar ao trono de Portugal, anunciada em 1826, pairou sobre a elite política brasileira o temor de uma nova união.

E mesmo depois de desencadeados os atos de guerra da parte do Reino do Brasil, com o envio de tropas e navios em reforço à insurgência do Recôncavo Baiano[9], essa relação de dependência mútua entre os dois reinos, decorrente também das distâncias e tempos de comunicação, vai se manter. Em novembro de 1822, quando se fere a Batalha de Pirajá, ainda há deputados brasileiros em Lisboa, muito embora tivessem sido excluídos “os mandatários das províncias consideradas rebeldes, isto é, aquelas que elegessem deputados à Constituinte brasileira ou reconhecessem a regência do Rio, cassada por desobediência ao governo de Lisboa” (LIMA, 1989, p. 253).

A singularidade desse quadro de paralelismo entre o enfrentamento político e o confronto bélico vai inspirar interpretações de que não teria havido uma guerra para consumar a Independência do Brasil, acontecida, segundo esse viés, sem violência, na forma de uma “separação amigável”, o que não se sustenta a luz dos acontecimentos havidos de norte a sul do País. Na Bahia os combates se desenrolaram por quase um ano em terra, ao longo da linha de cerco de Salvador, e na Baía de Todos os Santos, desde Itaparica até a Ilha da Maré, com muitas baixas entre os contendores e diversas embarcações de guerra afundadas. Bloqueios aos portos de Salvador e Montevidéu foram decretados e sustentados à viva força, travando-se dois combates navais, com mortos, feridos e danos às embarcações, que selaram o destino das respectivas guarnições portuguesas. Aconteceram duas batalhas campais, Pirajá e Jenipapo, na Bahia e Piauí respectivamente, com um considerável número de baixas, que repercutiram nos acontecimentos militares subsequentes.

Além desses choques entre forças militares constituídas e esquadras, é importante lembrar os combates havidos entre milícias brasileiras pró e contra a Independência. O poder militar das Cortes, é importante que se frise, não se apoiava apenas nas tropas regulares portuguesas estacionadas no Brasil, mas também nos efetivos que poderosos senhores locais, particularmente no Norte, dispunham e empregavam para inibir as adesões de cidades e províncias a D. Pedro ou para apoiar as juntas de governo leais às Cortes. O major Fidié, comandante das armas do Piauí, tinha à sua disposição quinhentos milicianos, enquanto Madeira de Melo reunia centenas deles dentro da Salvador cercada. No Maranhão, milícias se enfrentaram, com resultados alternados, até que a esquadra brasileira colocasse em xeque o governo pró-Cortes. E na Cisplatina aconteceram combates em torno de Montevidéu, não somente entre tropas portuguesas e brasileiras, mas também entre orientais alinhados aos portugueses ou a D. Pedro.

Essa percepção é importante para a compreensão das políticas de guerra em confronto. E não somente pelos acontecimentos decorridos, mas também pelos que estiveram para se precipitar, como teria sido o envio de uma força expedicionária portuguesa ao Rio de Janeiro em 1824. Levar em boa conta esse quadro permite também compreender como as políticas de guerra se desenvolveram por atos não necessariamente militares.

Em meados de 1822, deflagrada a guerra na Bahia e divididas as tropas na Cisplatina, a política de guerra das Cortes é nítida: manter a presença militar no Brasil e expandi-la onde fosse possível. Essa política de guerra era consistente com a grande política das Cortes já denunciada por Barbacena a José Bonifácio em maio deste ano, quando citava as tentativas de cessão à França da margem esquerda do Amazonas, em troca de apoio militar, e de renovação de tratado de comércio com a Inglaterra, também em troca de apoio no Brasil, bem como as cogitações de abandono da Cisplatina, ocupação de Santa Catarina e a sublevação das províncias do Norte e de escravos.

A política de guerra portuguesa se materializa no envio de seguidos reforços ao Brasil, com todos os riscos e custos inerentes, e pela ação mais ou menos coordenada dos generais lusitanos no Brasil. Em Lisboa se opera uma aproximação entre as Cortes e os militares, dando uma conotação militarista à política de Estado, pressentindo-se que Madeira de Melo age em sincronia com as Cortes.

Convém aqui delimitar o campo da grande política das Cortes – resumida no objetivo de subtrair à autoridade do príncipe regente quantas províncias fosse possível para inviabilizar seu governo – da política de guerra que a sustenta – manter pela força pontos-chave do território do Brasil e articulá-los para alcançar maior poder político. A grande política das Cortes é indireta, até certo momento, procurando impor sua vontade a D. Pedro, sem atacá-lo diretamente. A política de guerra é defensiva, orientada no sentido de conservar posições e suprimir adesões ao príncipe regente. Como toda defensiva, ela se desenvolve com vistas à economia e acumulação de forças, até o momento julgado oportuno para a ofensiva que decidirá a guerra.

Subordinada à grande política, essa política de guerra poderia funcionar e concorrer decisivamente para a vitória das Cortes, anulando as pretensões autonomistas do Reino do Brasil. O problema estava na grande política das Cortes para o Brasil. Nesse caso, foi a reedição do velho erro de confundir soluções administrativas com realidades históricas, como ocorreu com as elites portenhas que pretenderam se impor às nacionalidades que emergiram do colapso do Vice-Reinado do Prata.

O Estado do Grão-Pará e do Maranhão eram soluções administrativas condicionadas pela facilidade de navegação entre a costa L-O brasileira e Lisboa. Mas toda essa costa havia sido conquistada a partir de Recife, entre o final do século XVI e o início do XVII, e o mais importante: ocupada pelos vaqueiros desde o interior da Bahia até o Ceará e Piauí. Pelo vasto interior do País, caminhos e veredas ligavam o Sul ao Norte, o mais usado deles o Caminho do Sertão. Portanto, o viés secessionista da grande política das Cortes contrariava tudo que antes acontecera no Brasil e, mais do que tudo, esquecia que o Brasil era uma unidade cultural e histórica à qual a corte joanina no Rio de Janeiro, antes até da criação do Reino Unido, emprestara centralização política. Mesmo na costa L-O, a província do Ceará, distintamente das suas vizinhas, acatara a autoridade de D. Pedro e disso informou às Cortes. Por conseguinte, os apelos da grande política de Lisboa soavam mal às elites e populações locais no Brasil, as quais, quando confrontadas pela realidade da guerra, passaram a não mais sustentar as posições das Cortes. Milícias mudaram de lado, juntas governativas foram depostas por movimentos populares ou se renderam sem luta às forças leais a D. Pedro.

Muito da grande política do Reino do Brasil já foi aqui abordado. Ela tem por grande meta a consolidação do estado reconstruído em novas bases depois do Dia do Fico. À medida que avança na obtenção de legitimidade e legalidade, a regência de D. Pedro procura estender sua autoridade a todo o território que já esteve subordinado ao governo do Reino Unido no Rio de Janeiro, ao passo que vai obtendo indispensável apoio das províncias para enfrentar o confronto para o qual se prepara.

Esse é o momento em que o Estado brasileiro, consciente da guerra que deverá travar para assegurar a consecução dos seus objetivos define qual guerra a fazer: o quê, como, onde, a que custo e até que ponto, tudo isso disposto na política e na estratégia de guerra. O governo do Rio de Janeiro identifica em Madeira de Melo o obstáculo imediato à consecução de sua política e decide enfrentá-lo pela força. A política de guerra do governo do Rio de Janeiro consiste em expulsar do território brasileiro as tropas portuguesas. Esse é o seu objetivo primordial, ao qual se subordina sua estratégia e vai orientar o esforço militar, inicialmente sobre Salvador, identificado como centro de gravidade das operações de guerra.

Assume, portanto, o Reino do Brasil uma atitude distinta das cortes de Lisboa na sua grande política. Ela é direta, visando o aumento de seu poder e a confrontação de tudo aquilo que se lhe oponha. Sua política de guerra é ofensiva, escolhendo como alvo as guarnições portuguesas no Brasil que devem ser enfrentadas, neutralizadas e forçadas a embarcar para a Europa.

A diferença determinante entre os governos de Lisboa e Rio de Janeiro nesse conflito está na grande política. Enquanto a de Lisboa é indireta, conduzida por aproximações, a do Rio de Janeiro é assertiva. E mais importante. Enquanto as Cortes contemplam o fracionamento do Brasil em três ou quatro entidades políticas, imaginando contar com o tempo a seu favor, o governo do Príncipe Regente, lutando para manter a integridade do País, apressa-se em consolidá-la, consciente de que o prosseguimento da indefinição da situação política nas províncias poderia gerar resultados irreversíveis, em prejuízo do Estado unificado e soberano em todo território brasileiro, objetivo da sua grande política.

A grande política de Lisboa se baseava na manutenção de pontos de apoio no Brasil à espera de oportunidades. Hesitante, tanto pela dúvida reinante em certos círculos portugueses a respeito de uma união com a Espanha ou a manutenção da união com o Brasil, quanto pela crença das Cortes de que seria possível continuar a enviar forças militares ao Brasil sem assumir uma situação de guerra, essa grande política pecava por não definir seu objetivo com nitidez. Além de indireta, ela era negativa no sentido de impedir a asserção do Reino do Brasil. Em breve, as Cortes iriam sofrer revezes decorrentes da sua grande política.

Por seu lado, a ação do governo do Rio de Janeiro visava a rápida consecução de seu objetivo primário: a extensão de sua autoridade a todo o território brasileiro, a princípio pela convocação de procuradores das províncias, ou seja, pela via política, e depois fazendo proclamações e enviando tropas. Além de direta, ela é positiva, na medida em que se orienta pela liberdade que pretende conquistar. Busca acumular poder, tenta aproveitar oportunidades e tem uma agenda de representação, interna e externa.

Embora essas políticas viessem tomando forma desde o início de 1822, falta-lhes nitidez até setembro, quando atos das Cortes atingem em cheio o governo do Rio de Janeiro. Os despachos de Lisboa que chegam ao Rio de Janeiro nessa ocasião são um ato político de guerra. Por eles, as Cortes, aproveitando-se dos laços de institucionalidade que ainda ligavam os dois reinos, desfecham um ataque contra o Reino do Brasil, punindo os seus ministros e decapitando seu governo.

O revés sofrido com a expulsão de Avilez e a repulsa da expedição de reforço; os choques armados em Salvador e a virtual insurreição patriota; a constitucionalização brasileira à revelia de Lisboa; e a aclamação de D. Pedro como Defensor Perpétuo do Brasil já haviam definido o conflito entre as Cortes e o governo do Rio de Janeiro, antes de conhecidas e assimiladas em Portugal as proclamações do Príncipe Regente e o levante efetivo da Bahia. Dos dois lados do Atlântico, em junho com as proclamações de D. Pedro e os atos exarados até 3 de julho, trazidos pela correspondência de Lisboa, desfecham-se golpes quase simultâneos provocados pela escalada que inevitavelmente levaria à guerra.

Os despachos de Lisboa configuram um caso de inversão da fórmula clausewitiana. Sendo a guerra a continuação da política por outros meios, neutralizar a fonte de poder dessa política é um meio eficaz de vencer a guerra. Configuraram-se esses atos das Cortes como de guerra porque visaram o poder soberano de outro Estado, quando já tinham ocorrido confrontos militares no Rio de Janeiro, hostilidades na Bahia e envio de tropas para o Brasil. Um ato de grande significado, no curso de uma escalada para a guerra que acabou por precipitá-la.

Em agosto, no seguimento das proclamações de junho e do envio de tropas em julho, o governo do Rio de Janeiro proclama sua autonomia em relação a Portugal. No dia 1º, lança o Manifesto aos povos do Brasil, onde se lia “Não se ouça entre nós outro grito que não seja – União! Do Amazonas ao Prata, que não retumbe outro echo que não seja Independência”, e declarava inimiga qualquer força de Portugal que não cumprisse a intimação de retornar imediatamente. No dia 6, foi expedido o Manifesto às nações amigas, convidando-as a estabelecerem relações com o Brasil e enviar representantes diplomáticos. Não era a guerra, porque se contemplava ainda a possibilidade de uma federação monárquica e as hostilidades dependiam do choque com uma força enviada por Portugal.

O golpe que, de fato, formalizaria a guerra seria político, não militar. Foi o ataque ao governo do Príncipe Regente e à sua dignidade como governante, e que não poderia ficar sem reposta à altura. Resposta materializada nos gestos e nas palavras do Príncipe, no dia 7 de setembro, quando as notícias de novos despachos de Lisboa o alcançaram às margens do riacho Ipiranga. Arranca o tope com as cores constitucionais portuguesas, azul e vermelho, joga-o ao chão e grita: “É tempo! Independência ou Morte! Estamos separados de Portugal!” (LIMA, 1989, p. 278).

O Sete de Setembro é o primeiro acontecimento que deixa claro o erro da grande política das Cortes. Hesitante e indireta, quando desfere o golpe sobre a fonte de poder do adversário pretendendo neutralizá-la, o faz tarde demais. O governo do Rio de Janeiro, que já acumulara poder e meios capazes de enfrentar diretamente as Cortes, rompe totalmente com Portugal e assume a direção da guerra. Em 1823, a política de guerra e a estratégia militar do Rio de Janeiro vão produzir efeitos decisivos. Em janeiro, sentindo-se apoiado e com meios navais à sua disposição, Lecor declara o bloqueio e cerco de Montevidéu. Também em janeiro, chegam mais tropas e um novo comandante, o Coronel Francisco de Lima e Silva, para o contingente brasileiro na Bahia, colocando a guerra sob a direção do Príncipe Regente. E em maio, a esquadra brasileira sob o comando do Almirante Cochrane, bloquearia de fato o porto de Salvador. Os principais núcleos de poder militar português e pontos de apoio importantes para a grande política das Cortes, estavam assim neutralizados. E Maranhão e Pará, pela ação astuciosa de Cochrane, em breve também o seriam.

Outro acontecimento decisivo ocorrido em 1823 evidenciaria o equívoco da grande política das Cortes em pretender dividir o Brasil. O Major João José da Cunha Fidié, comandante de armas do Piauí, vencedor da Batalha do Jenipapo (13 de marco de 1823), seria cercado e forçado à rendição não por uma força local, mas pelo Exército Auxiliador do Ceará, Piauí e Pernambuco, comandado por um sergipano morador do Ceará, José Pereira Filgueiras, comissionado general. O sertão brasileiro mostrara suas raízes.

O abandono de Salvador por Madeira de Melo, a rendição das juntas de governo de Belém e São Luís ao Almirante Cochrane, a capitulação de Fidié em Caxias e o fracasso de Álvaro da Costa em romper o bloqueio naval de Montevidéu são todos acontecimentos derivados de uma causa única: a grande política das Cortes. Para se sobrepor ao Reino do Brasil, as Cortes precisavam neutralizar o seu renascente poder político, baseado no Rio de Janeiro e São Paulo, e depois em Minas Gerais, antes que ele se articulasse para aumentar seu poder. E isso deveria ter sido feito logo após a expulsão de Avilez do Rio de Janeiro. Não da maneira hesitante como chegou à barra do Rio de Janeiro a expedição que teve até o feito contrário, deixando homens e navio que aderiram à causa da Independência.

Sempre em busca das lições que a História oferece, há que se especular sobre as razões para os equívocos cometidos da grande política das Cortes portuguesas na crise da transição do absolutismo para o constitucionalismo que o Reino Unido viveu entre 1820 e 1822.

A primeira que pode ser apontada é a ideologia. O receituário liberal das primeiras décadas do século XIX desconsiderava realidades históricas e políticas. A sabedoria dos conselheiros de Estado foi deixada de lado, substituída por processos decisórios pouco coerentes que levaram a medidas ineficazes como foram todas as que tentaram dividir o Brasil, cassar-lhe o status de Reino e decapitar seu governo. Outra razão a ser aventada é a descentralização da tomada de decisões. Enquanto as decisões no Rio de Janeiro eram tomadas por um círculo de alto nível, reunido em torno de D. Pedro, José Bonifácio e D. Leopoldina, as provenientes de Portugal emanavam do confuso processo de debates nas Cortes, da indefinição entre as atribuições de gabinetes e Cortes e do militarismo difuso no Brasil e em Portugal que prejudicava a qualidade da política de Estado. Finalmente, há que se apontar uma desorientação do pensamento nacional de Portugal naquele momento pós-guerra, do qual a maior evidência é o devaneio da união com a Espanha. Daí se pode concluir que havia no ambiente político em Portugal um certo irrealismo, tanto no que dizia respeito ao próprio país, como ao Brasil e à relação entre os dois reinos.

- AS ESTRATÉGIAS

Para o adequado estudo das políticas e estratégias de um conflito, é mandatório estabelecer quais são os domínios de uma e de outra. E da mesma forma do que anteriormente realizado na distinção entre a grande política e a política de guerra, é conveniente delimitar a estratégia política da estratégia militar. Passamos dos domínios do “que fazer” aos do “como fazer”, com todas as suas decorrências: do onde, o quê, a que custo e até que ponto fazer em uma guerra.

Recuando à antiguidade, encontramos na defesa das Termópilas um exemplo clássico do enlace da política e estratégia militar. A operação de forças conjuntas e combinadas das cidades-estado gregas face à invasão persa comandada por Xerxes integrava as ações terrestres e navais. O destacamento de 8.000 homens comandado por Leônidas cumpria uma missão bem definida no quadro de emprego que previa a atuação simultânea de uma força naval aliada no canal da Eubéia, numa estratégia operacional decorrente do projeto de defesa da independência grega decidido no Congresso Pan-helênico reunido no Istmo de Corinto, ou seja, no nível político.

Em 1821, embalado pela Revolução do Porto, o Reino de Portugal já tem sua grande política estabelecida em 1821, orientada no sentido de limitar a autonomia do Reino do Brasil, da qual se desdobra paulatinamente uma política de guerra, à medida que o confronto inevitável se delineia e efetiva. É uma grande política aparentemente sólida, indireta e adequada às circunstâncias. Por sua vez, a grande política do Reino do Brasil só vai ser esboçada a partir da formação do ministério de D. Pedro, capitaneado por José Bonifácio, após o Dia do Fico. Aparentemente reativa, ela é, no entanto, assertiva e, mais do que tudo, direta, orientada para o exercício do poder e a reconquista da soberania do Reino.

Essa breve recordação é útil para a compreensão das respectivas estratégias. A política das Cortes está pronta, decidida, confiante e, apoiada em uma posição de força política e militar, começa a se desenvolver em 1821. A do Reino do Brasil só toma forma quase um ano depois. Não tem fundamentos. Deve ainda constituir um núcleo de poder e proceder a aproximação de percepções convergências e limites. Pode-se dizer que as Cortes criam uma estratégia para a sua política, ao passo que o governo do Rio de Janeiro tem que traçar sua estratégia à medida que constituía sua política.

A estratégia política das cortes é essencialmente legislativa, desenvolvida de forma coerente com o processo constituinte que controla e faz acelerar, dele alijando a representação brasileira. Dispõe de uma imprensa que a apoia, alinhando a opinião pública com os discursos dos deputados e as medidas do gabinete. E, dispondo dessas ferramentas, pode ocultar os verdadeiros objetivos de sua política, proferindo um discurso liberalizante de concessão de direitos e garantias, enquanto discrimina quem os auferirá. Esse discurso é dirigido aos representantes políticos, visando sua cooptação ou neutralização, e atende a uma opinião dominante em Lisboa, enquanto ignora a do Brasil.

A estratégia política do Reino do Brasil é institucional. Procura criar as instituições que dêem ao governo do Príncipe Regente legitimidade e legalidade. Seu núcleo de poder se reduz inicialmente à junta fluminense e se apoia na manifestação da junta de São Paulo. Isso é tudo o que dispõe D. Pedro no início de 1822, desde que constata a indignação que os decretos chegados de Lisboa em dezembro levantam no Brasil e à frente da qual decide se colocar.

Desfrutando da legalidade constitucional que a Revolução do Porto lhe concedeu, as Cortes tentam envolver o príncipe D. Pedro, investindo contra os membros da junta de São Paulo e declarando rebelde a fluminense, enquanto tentam consolidar seu controle sobre as demais províncias. Por seu lado, decidido a estender sua autoridade a todo o território brasileiro, uma decisão colocada no mais alto nível político, o recém-criado governo do Príncipe Regente desfecha um golpe de mestre ao convocar as os procuradores gerais das províncias.

Com a convocação dos procuradores das províncias criavam-se as condições para D. Pedro reforçar seu núcleo de poder, estendendo-o a Minas Gerais, e contestar em todo o Brasil a autoridade das Cortes. Em Salvador, onde estourara desde fevereiro o conflito aberto entre a junta governativa e o comandante de armas, essa convocação teve pouco efeito imediato, mas lançou a semente do levante do Recôncavo em junho. No restante do País, gerou uma comoção, com rejeições e adesões, abrindo, porém, uma linha de conduta que se mostraria exitosa. Foi, indiscutivelmente, uma medida de alcance estratégico, a primeira do novo governo formado no Brasil.

O confronto político entre Lisboa e Rio de Janeiro prosseguiu na primeira metade de 1822, segundo as respectivas estratégias aqui identificadas. Lisboa seguia em sua estratégia legislativa e, julgando-se mais forte politicamente, decreta, pune e cerceia. O governo do Rio de Janeiro, de início não confronta, age. Seu discurso é dirigido à sociedade através dos jornais liberais, das reuniões nas lojas maçônicas e nas falas diretas do Príncipe em suas idas no teatro, na rua com a população e com a tropa. Além de receber os procuradores das províncias, expedir as instruções para a eleição da constituinte brasileira e regular a atuação da imprensa, medidas características da formação de um estado constitucional, a liderança política brasileira dá um passo de grande valor simbólico com a concessão a D. Pedro do título de Defensor Perpétuo do Brasil. Tudo coerente com a estratégia de acúmulo de poder do governo do Rio de Janeiro, que depende da adesão das províncias e da população em geral ao seu projeto autonomista.

A estratégia de coerção das Cortes manteve seu curso e oferecia ainda um obstáculo formidável à consecução do projeto do governo do Rio de Janeiro. Bahia, Maranhão e Pará se encontravam firmemente ligadas às Cortes que dispunham de autoridade e meios para atingir o seu objetivo político de limitar o poder do Príncipe, até que fosse possível removê-lo e cassar definitivamente autonomia do Brasil como Estado.

Repetiram-se em junho e julho os atos das Cortes, consoantes sua estratégia legislativa. Em setembro, chegaram ao Rio de Janeiro as punições aos membros do governo, dele retirando D. Pedro. Aí se consuma um erro fatal para a estratégia portuguesa. Desconsiderando a personalidade de D. Pedro, as Cortes o atacam pessoalmente, um fator que não poderia deixar de pesar, tanto na reunião do Conselho de Estado presidida pela Princesa Leopoldina, quanto na reação de D. Pedro às margens do Ipiranga, quando recebeu cópias dos despachos das Cortes encaminhadas pelas cartas de Leopoldina e José Bonifácio.

Existe, por certo, nesse episódio um reflexo do erro da grande política das Cortes, como já comentado anteriormente. Hesitante, ela deveria ter identificado o centro de gravidade político do confronto no arranjo que tomava forma em torno do Príncipe no Rio de Janeiro, no início de 1822. Expulsa a Divisão Auxiliadora, deveriam as Cortes ter investido direta e imediatamente contra esse núcleo de poder, quando ele ainda não estava consolidado em torno do Príncipe.

Ao fazê-lo, pelos atos de junho e julho, contra o governo e a figura de D. Pedro, quando este já havia consolidado o seu poder e se comprometera com autonomia do Brasil, conseguiram as Cortes provocar a ruptura de uma situação que ainda lhes conferia algum poder sobre o Reino do Brasil. A partir daí, só lhes restaria a estratégia militar de coordenar os núcleos de poder que Portugal ainda dispunha no Brasil para manter sua autoridade: na Cisplatina, para ameaçar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e na Bahia, Maranhão e Pará, com o que poderia dividir o Brasil e manter aberta a oportunidade de envio de uma força expedicionária que submetesse o governo do Rio de Janeiro.

A política de guerra das Cortes se desenvolvia pela mobilização e envio de tropas ao Brasil com o objetivo de aí se manter até o momento que fosse possível realizar a ofensiva sobre o Rio de Janeiro, cogitada em 1824, mas jamais consumada, devido à mudança da situação política em Portugal.

A estratégia militar portuguesa durante a Guerra da Independência parece ter sido traçado e desenvolvida pelos generais lusitanos à frente dos corpos de tropa posicionados no Brasil. Ela foi essencialmente a da coordenação entre os dois grandes núcleos de poder militar português no Brasil: Bahia e Cisplatina. Em Salvador e na Baía de Todos os Santos, Madeira de Melo tentou romper o cerco que os patriotas lhe puseram. Se bem-sucedido, ele não somente garantiria seu domínio sobre Salvador, como poderia expedir meios navais para retirar a Divisão de Voluntários Reais da Cisplatina e lançá-la sobre a ilha de Santa Catarina, separando o sul do Brasil, ou reuni-la às suas tropas que reforçadas poderiam lançar-se sobre outros pontos do território brasileiro.

Madeira de Melo enxergou acertadamente o perigo imediato a enfrentar: o cerco. Lançou-se então a uma série de operações anfíbias na Bahia de Todos os Santos, tentando conquistar pontos Fortes em Itaparica, na ilha da Maré e na embocadura dos principais rios, de onde poderia extrair os meios de subsistência para a sua guarnição. Fracassando nessas tentativas e não conseguindo controlar as águas interiores da Baía, Madeira de Melo viu os brasileiros fazerem o que já haviam realizado antes contra os holandeses: o cerco cada vez mais estreito a Salvador. Tentou então rompê-lo e desbaratar as forças milicianas que depreciava, com a investida em Pirajá, em novembro de 1822 e novamente no início de 1823. Falhando nesse intento que repercutiu fortemente na cidade cercada, Madeira de Melo começou a cogitar em trazer a Divisão de Voluntários Reais a Salvador.

Iam esses planos adiantado, apoiados na disponibilidade de novos meios navais chegadas em outubro, quando Madeira de Melo recebeu a notícia da partida do Rio de Janeiro de uma força naval com destino a Salvador. Era a esquadra sob o comando do Almirante Cochrane, a quem foi concedida ampla liberdade de manobra por José Bonifácio para colocar Salvador sob rigoroso bloqueio, destruir ou tomar todos as forças portuguesas que encontrasse e fazer todos os danos possíveis aos inimigos do Império, agindo como fosse conveniente contra as forças inimigas.

Subordinada à política de guerra do governo do Rio de Janeiro, orientada para expulsar as tropas portuguesas do Brasil, a estratégia militar brasileira consistiu em dominar o mar e projetar poder sobre terra, principalmente sobre Salvador. A decisão de José Bonifácio de entregar ponderáveis meios navais a um experimentado comandante britânico com liberdade de ação para proceder conforme seu julgamento da situação, mostrou se crucial para a vitória brasileira na Guerra da Independência.

O governo do Rio de Janeiro já vinha tentando proceder assim desde junho de 1822, enviando tropas para a Bahia e tentando evacuar a guarnição portuguesa de Montevidéu, mas a falta de meios e tripulações confiáveis haviam impedido essas ações de chegarem a bom termo. De toda forma, eram os navios a serviço do governo do Príncipe Regente que singravam os mares do Brasil desde julho de 1822, de norte a sul. Havia na estratégia militar brasileira um forte componente naval, dadas as distâncias que separavam o centro de decisão política dos pontos em que ele queria exercer o seu poder.

Em terra, a estratégia brasileira começou a dar frutos a partir do início de 1823. O cerco a Salvador se apertou ainda mais, o governo do Rio de Janeiro assumiu o controle das tropas e a fome e a desmoralização se abateram sobre a guarnição portuguesa. O combate naval de 4 de maio, embora não decisivo, assegurou liberdade de ação para Cochrane efetivar o bloqueio e fazer uma ousada incursão dentro da Baía de Todos os Santos que intimidou Madeira de Melo. O abandono da cidade se tornou uma questão de tempo. O sucesso da estratégia militar brasileira e o fracasso da portuguesa estão diretamente ligados ao crescimento do poder do governo do Príncipe Regente, à medida que decrescia o das Cortes, tanto político como militar.

Porém, independentemente das políticas em confronto, um fator que concorreu decisivamente para a estratégia militar brasileira foi a atuação do almirante Cochrane, debaixo das instruções que recebeu de José Bonifácio, por intermédio do Ministro da Marinha. Dispondo de bons navios, bem comandados por oficiais de sua confiança e tendo selecionado as tripulações e adaptado artilharia de bordo às necessidades da campanha naval, Cochrane forjou um eficiente instrumento de combate com o qual, não apenas bloqueou Salvador e contribuiu para a queda da cidade, mas levou a guerra ao inimigo em diversas circunstâncias.

Desde o Dia do Fico e da expulsão das tropas de Avilez do Rio de Janeiro, ficou evidente a política de guerra das Cortes de manter suas forças em pontos-chave do território brasileiro. A fraca atuação de uma das fragatas incumbidas de vigiar o comboio que levava a Divisão Auxiliadora para Portugal permitiu que dois navios se evadissem da escolta e fossem levar a Salvador dois batalhões sob o comando do brigadeiro Carreti para reforçar as tropas de Madeira de Melo.

Interpretando corretamente o quadro político e estratégico da guerra, Cochrane não ia permitir que o mesmo ocorresse com o comboio de mais de setenta navios que evacuou as forças portuguesas de Salvador em 2 de julho de 1823. Na verdade, isso chegou a se repetir com alguns navios deste comboio que se dirigiram a São Luís, mas Cochrane também os perseguiu e capturou depois da rendição da cidade.

A fim de não permitir que as tropas de Madeira de Melo voltassem ao Brasil como força efetiva de combate, Cochrane empreendeu uma das mais eficazes perseguições da história naval. Caindo sobre as embarcações portuguesas à noite, abordava-as, cortando-lhes os mastros e vazando seus depósitos de água, para forçar o seu retorno ao porto de origem, onde os soldados embarcados eram feitos prisioneiros. Cochrane empreendeu a perseguição até os 4° de latitude norte, em pleno Atlântico, quando enviou de volta a Salvador a esquadra, exceto a Niterói que, sob comando de Taylor, mandou que continuasse a perseguir o comboio até o Tejo, enquanto ele rumava para São Luís com a nau D. Pedro I para desfechar astuciosamente o golpe definitivo na junta governativa leal às Cortes.

Aproveitando a forte impressão que a nau D. Pedro I causou em São Luís, Cochrane anunciou a próxima chegada do restante da esquadra e de tropas de desembarque, convidando a junta local a aderir à Independência, com o que ela concordou. Repetindo o estratagema em Belém, para lá enviando seu subordinado Grenfell no comando de um brigue tomado em São Luís, com as mesmas instruções de procedimento, Cochrane conseguiu evitar a secessão do norte do Brasil.

A atuação de Cochrane à frente da esquadra brasileira, em julho e agosto de 1822, é um exemplo marcante da correta interpretação da política e estratégia de guerra por um comandante operacional que resulta em vitória decisiva.

É importante também apontar nas instruções que Cochrane recebeu de José Bonifácio a menção aos “inimigos do Império”, não apenas as tropas portuguesas obedientes às Cortes. A bandeira brasileira havia sido saudada pela primeira vez por uma salva de artilharia de toda a esquadra britânica surta no porto de Salvador em 3 de julho. O Império havia sido fundado no dia 12 de outubro.

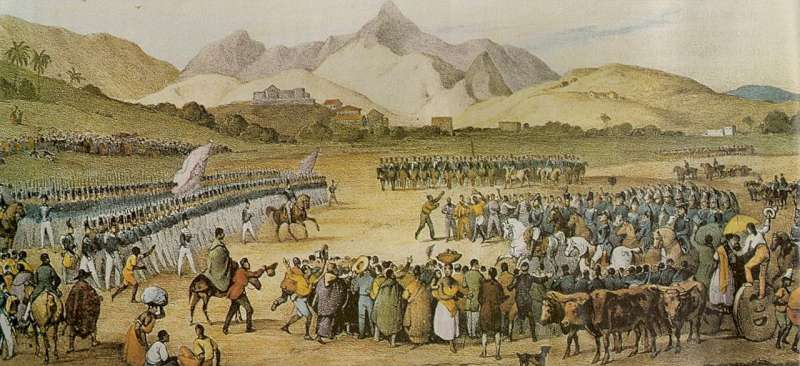

Ao deixar o Rio de Janeiro, no dia 1º de abril de 1823, à frente da esquadra, uma cena imortalizada por Debret, Cochrane conduzia o mais poderoso instrumento do poder militar a serviço do Estado brasileiro para a consecução de sua política de exercício de autoridade em todo o território nacional, arrostando os seus inimigos, os inimigos do Império, ou seja, todos aqueles que se recusassem a reconhecer sua soberania sobre o Brasil.

A vitória brasileira na Guerra da Independência se consumou na unidade nacional que ainda haveria de ser reiterada na supressão de rebeliões e desordens nos anos seguintes, mas que se afirmou institucionalmente naquele agosto de 1823.

- CONCLUSÃO

À guisa de consolidação, apresenta-se na tabela abaixo a síntese das políticas e estratégias em confronto durante a guerra da Independência do Brasil, fruto da abordagem teórica desenvolvida neste trabalho. Ao longo dele, procurou-se compará-las, apontar suas vantagens e desvantagens e verificar quais as alternativas às escolhas feitas. O perpasse pelo texto precedente, guiado pelo quadro síntese com as considerações devidas, poderia encerrar esse trabalho. Mas falta algo, aquilo que uma conclusão que vá além dos fatos e acontecimentos, cabe colocar.

| Políticas e estratégias | Cortes de Lisboa | Governo do Príncipe Regente |

| Grande política | Subtrair à autoridade do Príncipe D. Pedro quantas províncias fosse possível para inviabilizar seu governo. | Aumentar o seu poder e confrontar tudo que se opusesse à extensão de sua autoridade sobre todo o território brasileiro. |

| Política de guerra | Manter pela força pontos-chave do território brasileiro e ampliá-los para alcançar maior poder político. | Expulsar do território brasileiro as tropas portuguesas e neutralizar as milícias que as apoiavam. |

| Estratégia política | Legislativa | Institucional |

| Estratégia militar | Coordenação dos dois grandes núcleos de poder militar no Brasil: Bahia e Cisplatina. | Domínio do mar e projeção de poder com ampla liberdade de manobra ao comandante da esquadra. |

A História só trata do que aconteceu . As contrafactualidades se prestam apenas à atribuição de importância e significado dos fatos que, historicizados, se tornam acontecimentos. No entanto, uma reconstrução histórica que levasse em conta apenas fatos e acontecimentos, sem ir além de sua materialidade, seria insuficiente para a compreensão que se busca do passado, um passado que está irremediavelmente encerrado, porém, está conosco em todos os devires.

Existem poucos casos na História em que o destino de um Estado tenha se alterado tão profundamente e em tão pouco tempo como aconteceu com o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma das grandes construções políticas emanadas do Congresso de Viena. Em cerca de dois anos, entre o final de 1820 e setembro de 1822, operaram-se transformações vertiginosas e surpreendentes que levaram Portugal e Brasil à ruptura.

Não é objetivo deste trabalho especular como isso poderia não ter acontecido, nem tampouco atribuir juízo de valor às ações dos homens que conduziam as políticas e estratégias em ambos os lados do Atlântico. É do que aconteceu que se ocupa este trabalho e nesse sentido não poderia deixar de ser pensado o grande resultado da guerra da Independência: o Brasil unido politicamente, não um mero acaso, mas sim o resultado de política e estratégia concebidas para tanto.

É o que cabe assinalar nesta conclusão.

A separação de Portugal e Brasil seria, dadas a política dominante nas Cortes e a resistência do governo do Príncipe Regente, um desfecho inevitável do confronto de vontades. Mas o surgimento de um novo Estado soberano em todo o território brasileiro não seria um corolário natural e pacífico dessa separação.

Aqui avulta o aspecto idealista que anima a construção da História e a seus atores, os homens de ação que a fazem, um aspecto imbricado nas grandes ideias que fundamentam uma política. A ideia de um Brasil unido em uma soberania era algo cuja grandiosidade só poderia advir de espíritos animados por visões ambiciosas e desassombradas no papel que desempenhavam. Ideias de tal grandiosidade, é importante frisar, são as que travam os grandes embates da História, é preciso que se recorde, como as que sustentaram as democracias no terrível século XX.

A despeito de o Brasil ser uma unidade cultural e histórica no início do século XIX, com um futuro promissor, conforme apontava o historiador britânico Southey, inexistia, até a chegada de D. João, uma fórmula política para governá-lo dele mesmo. O Reino Unido, e mesmo antes, a corte joanina no Rio de Janeiro fizeram isso.

Quando esse arranjo efêmero começou a se dissolver com a partida de D. João VI, e as Cortes de Lisboa estilhaçaram a unidade administrativa do Reino Unido que fora governado do Rio de Janeiro, não existia nenhum substitutivo à vista para ele. Nem mesmo o independentismo liberal que começou a brotar nos círculos políticos do Rio de Janeiro conseguiu alinhavar o ideário de um só Brasil.

Essa ausência de ideias e ideais fez a grande política das Cortes parecer perfeitamente razoável no seu objetivo de dividir o Brasil e neutralizar o governo autonomista de D. Pedro.

A grande política de um Estado, para ser grande, precisa de ambições à altura dessa grandeza. Havia sido assim com Portugal, quando se lançou às Grandes Navegações e quando recobrou sua Independência. Chegara a vez do Brasil fazer-se um em sua enormidade, algo que só brotaria de uma grandeza.

Ela emergiu de uma crise, a de janeiro de 1822, em que se levantou a indignação Brasileira e à frente da qual se colocou o desassombradamente o Príncipe D. Pedro. Custou-lhe caro a façanha: a vida de seu primogênito evacuado às pressas para a fazenda de Santa Cruz, na iminência de um levante de tropas portuguesas no Rio de Janeiro. Uma crise que amalgamou pessoas muito diferentes em torno de uma ideia: o Brasil unido de norte a sul. D. Pedro, D. Leopoldina e José Bonifácio constituíram a união superior de espíritos da qual brotou o projeto de Independência de um só Brasil. O Príncipe animado por sua formação que lhe augurava grandes feitos. A Princesa com largueza de visão de uma Habsburgo para quem a História apresenta sempre oportunidades. E José Bonifácio, o homem do conhecimento com um projeto de Brasil ao qual se dedicou de corpo e alma.

A atuação dessas três personalidades históricas explica como foi traçada a grande política que levou à Independência do Brasil, o que tem implicações com os objetivos deste trabalho.

Políticas e estratégias, de guerra ou não, necessitam de grandes ideias, comprometimento, liderança e vontade para, antes de concebê-las, sonhá-las e torná-las realidades a serem construídas.

Por aí é possível entender como um jovem príncipe, insatisfeito e deixado quase a própria sorte à frente de um governo que governava pouco mais do que sua capital, conseguiu no espaço de menos de um ano tornar-se o Imperador de um dos maiores países do mundo, quando todas as circunstâncias conspiravam contra ele.

Sozinho não teria feito o que sem ele não poderia acontecer. Associando à sua energia a visão imperial que sua esposa trouxe ao Brasil e a visão além de seu tempo que José Bonifácio reservara para o País, D. Pedro se tornou o símbolo de uma poderosa política que mobilizou energias de brasileiros e portugueses, de nascimento ou de adopção, mas todos de coração, em torno de algo absolutamente novo e não imaginado.

É por essa percepção que se pode entender como um governo desprovido de poder e recursos pôde, ao longo de uma conturbada transição, construir a política e formular a estratégia que haveria de instituir um Estado soberano no território brasileiro.

A política é a mais elaborada ação de um Estado, o seu mais importante instrumento e a atividade que o justifica perante a sociedade a que serve.

Por isso só se a compreende pela História.

[1] De forma coerente com a Carta de Lei de 1º de outubro de 1821 que criava as juntas de governo provisórias no Brasil, o decreto Nº 124 das Cortes, chegado ao Rio de Janeiro pelo brigue Infante São Sebastião em 9 de dezembro, determinava que fosse eleita e empossada , dentro do prazo de dois meses, a junta fluminense, que era, na verdade, o núcleo do poder político do Príncipe Regente. O decreto Nº 125, conhecido na mesma ocasião, determinava que D. Pedro voltasse a Lisboa (LIMA, 1989, p. 127).

[2] Em outubro de 1822 chegaram à Bahia dez navios vindos de Portugal, incluindo a Nau D. João VI, transportando dois batalhões de infantaria e um de artilharia.

[3] Na Carta de lei pela qual se manda executar o decreto das Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa, expedida em 1º de outubro de 1821, sobre o estabelecimento das juntas provisórias e governos das armas nas províncias do Brasil, determina-se a criação de juntas provisórias de governo em todas as províncias do Brasil (Art. 1º) e fixa-se a competência de autoridade e jurisdição dessas juntas na parte civil, econômica, administrativa e de polícia (Art 6º) (GOES, , p. 324).

[4] Art. 8º) “….dando as mesmas juntas imediata conta de tudo ao governo do Reino para providenciar como justo e necessário” (Ibid.).

[5] Art. 14º) “Os governadores e comandante de armas serão sujeitos ao governo do Reino, responsáveis a ele e às Cortes e independentes das juntas provisórias de governo…” (Ibid.).

[6] No Art. 7º lê-se: “Todos os magistrados e autoridades civis ficam subordinados às juntas de governo nas matérias indicadas no artigo antecedente [civil, econômica, administrativa e de polícia], exceto no que for relativo ao poder contencioso e judicial , em cujo exercício serão somente responsáveis ao governo do Reino e às Cortes”. E no parecer da Comissão de Constituição sobre a abolição dos tribunais no Rio de Janeiro exarado em 10 de outubro de 1821, no qual se lê em seu Art. 1º: “Que fiquem extintos todos os tribunais que el-rei criou cidade do Rio de Janeiro, depois que para ali se transladou com sua Corte”(Ibid., p. 600).

[7] Palmela, que chegara [ao Rio de Janeiro] a 23 de dezembro de 1820, recomendava o regresso do Rei, ficando o príncipe D. Pedro regente no Brasil. Tomaz Antonio preferia que partisse o príncipe. O Conde dos Arcos apoiava Palmela. D. João hesitava, para ganhar tempo, astuto …” (CALMON, 1947, p. 125).

[8] “Quando alguns deputados do Brasil nas Cortes requereram ser ouvidos sobre a parte da Constituição já sancionada antes da sua chegada, se lhes negou isso” (GOES, 2004, p. 449). E embora se nomeasse uma comissão de deputados brasileiros para propor emendas e aditamentos à constituição já elaborada, ela foi insultada e hostilizada em sessão de 26 de junho e suas propostas rejeitadas e devolvidas (Ibid., p. 465).

[9] “Em 14 de julho, a divisão naval do comandante Rodrigo Delamare partira do Rio de janeiro com duas missões: levar o general Pedro Labatut e alguma tropa à Bahia em reforço e bloquear Salvador para impedir que Lisboa enviasse reforços” (COSTA, 2021, p. 426).

I need to to thank you for this good read!! I certainly loved every bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you postÖ

Thank you for your interest and comment. We will post something soon.

Sou a Rafaela Barbosa, achei seu artigo excelente! Ele

contém um conteúdo extremamente valioso. Parabéns

pelo trabalho incrível! Nota 10.

Grato pelo comentário Rafaela. Em breve teremos mais postagens sobre esse tema e a formação do Brasil.